|

科技日報記者 王延斌 通訊員 車慧卿 王一晗

以近乎零排放為標簽的綠色甲醇和綠氨是關鍵能源化學品,其主流合成工藝依賴高溫、高壓的嚴苛條件。10月14日,記者從山東大學獲悉,該校化學與化工學院鄧偉僑教授團隊實現了常溫常壓制取綠氨與常溫制取綠色甲醇的突破。兩項成果于近日連續發表于國際學術期刊《自然·通訊》上。 鄧偉僑教授告訴記者,利用可再生能源生產的綠氫、綠醇、綠氨、綠酸等關鍵能源化學品,是串聯可再生能源存儲、溫室氣體資源化利用與傳統產業低碳改造的關鍵“橋梁”,其高效合成技術直接關系“碳中和”目標的落地進程。 “無論是綠氨還是綠醇,目前主流合成工藝普遍依賴高溫、高壓的嚴苛條件,不僅能耗巨大,也顯著推高了生產成本。”鄧偉僑說,我們在研究中實現了常溫常壓制取綠氨與常溫制取綠色甲醇,這一突破為碳中和關鍵化學品的低能耗、經濟性合成,提供了全新的技術路徑與理論支撐。

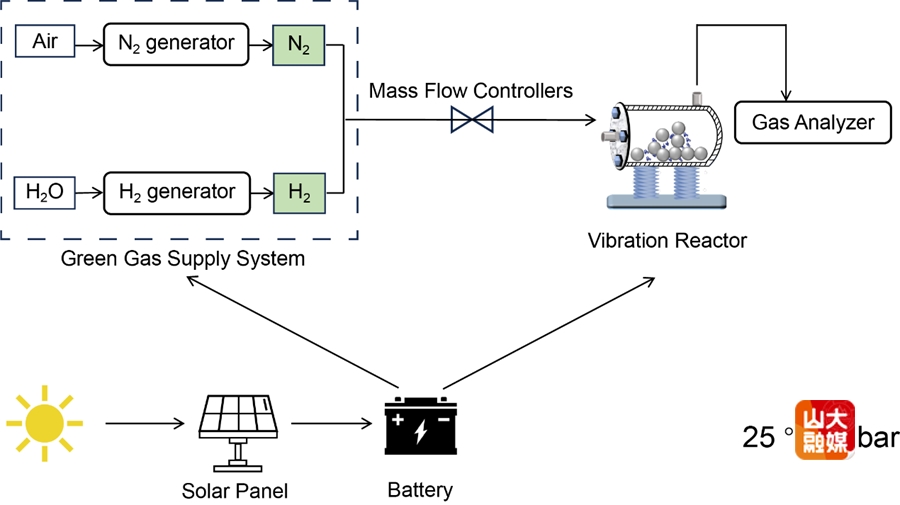

氨是維系全球近半人口生存的核心化學基石。綠氨,是指用可再生能源(如風能、太陽能)電解水制取的“綠氫”,再與空氣中的氮氣結合合成的氨,是能源轉型時代的革命性燃料,將重塑全球航運、電力及儲能格局。 “全球超過98%的氨生產依賴已沿用百年的哈伯-博施工藝。該工藝需使用鐵基催化劑,在嚴苛的400攝氏度以上高溫和10兆帕以上高壓下進行,能耗巨大。”鄧偉僑團隊成員于鐵副研究員表示。如何開發低能耗綠氨合成工藝?該團隊提出了一種鈷基催化劑,利用機械化學方法,在常溫常壓下實現了綠氨的連續高效合成。 該團隊還構建了全流程零碳排放的太陽能驅動的綠氨合成系統,其能耗較文獻報道的“哈伯-博世”工藝縮小10倍。 甲醇是現代化學工業的核心基石,其衍生物體系覆蓋全球 90%以上的基礎化工品類。綠色甲醇作為“液態陽光”的核心形態,可通過可再生電力制氫,經二氧化碳捕集與加氫合成,是全球能源體系重構的關鍵載體。將溫室氣體二氧化碳高效轉化為綠色甲醇被視為“變廢為寶”的關鍵途徑。然而,傳統二氧化碳加氫制甲醇技術需在280攝氏度以上高溫、5-10兆帕高壓下運行,不僅消耗大量能源,還面臨催化劑選擇性低、副產物多等問題。 鄧偉僑團隊成員任國慶副教授介紹,他們利用反應機理導向方法合成出一種錨定在共價三嗪框架上的硫橋聯鉬雙原子催化劑,成功實現了常溫下二氧化碳加氫高效合成甲醇。 “常溫下二氧化碳變成了綠色甲醇,此舉開啟了綠色甲醇合成的新路線。”鄧偉僑表示,雙原子協同機制是解鎖常溫二氧化碳轉化的關鍵“密碼”。 如何理解“雙原子協同機制”?鄧偉僑將之形容為二氧化碳激活與氫氣解離的“雙人舞”,即“催化劑中的兩個鉬原子各司其職——一個Mo(即硫橋連鉬)位點負責吸附并激活二氧化碳分子,使其從穩定的線性結構變為易反應的中間體;另一個Mo位點則專門解離氫氣為活性氫原子,為后續加氫步驟‘供能’。這種分工既避免了單一活性位點的‘忙亂’,也避免了納米催化體系長距離活性物種的‘輸送’,大幅降低了反應的能量門檻。”鄧偉僑說。 無論是常溫常壓氮氣加氫制綠氨還是常溫二氧化碳加氫制綠色甲醇,都指向一個行業痛點:當前多數碳中和技術路線長期處于“投入大于收益”的負盈利狀態。在此背景下,常溫綠醇氨合成路線的突破,恰好為這一困境提供了破局思路,使得經濟性碳中和路線成為可能。 |

- [2025-10-15]·德州化工產業:老樹發新枝,邁向

- [2025-10-15]·從“藍圖規劃”邁向“實景建設”

- [2025-10-14]·商務部回應近期美方宣布對華加征

- [2025-10-13]·河北將化工行業單位納入碳抵消范

- [2025-10-13]·特姆化工清潔創新研究院揭牌

- [2025-10-16]·突破!常溫制取綠醇綠氨成為現實

- [2025-10-16]·全球首創!100%生物基碳纖維誕生

- [2025-10-16]·中國的稀土,為何能影響ASML光刻

- [2025-10-16]·華東理工大學質子交換膜電解水非

- [2025-10-16]·DeepSeek、高性能碳纖維復合材料

魯公網安備 37010202001033號

魯公網安備 37010202001033號